Spring 中的循环依赖

Spring 中的循环依赖是一个“大名鼎鼎”的问题,本文从原始的问题出发分析应当如何正确地看待和处理循环依赖现象,同时也会回归到源码详细介绍 Spring 的具体处理过程,并在最后给出笔者的个人思考。

循环依赖的介绍和讨论

什么是循环依赖?

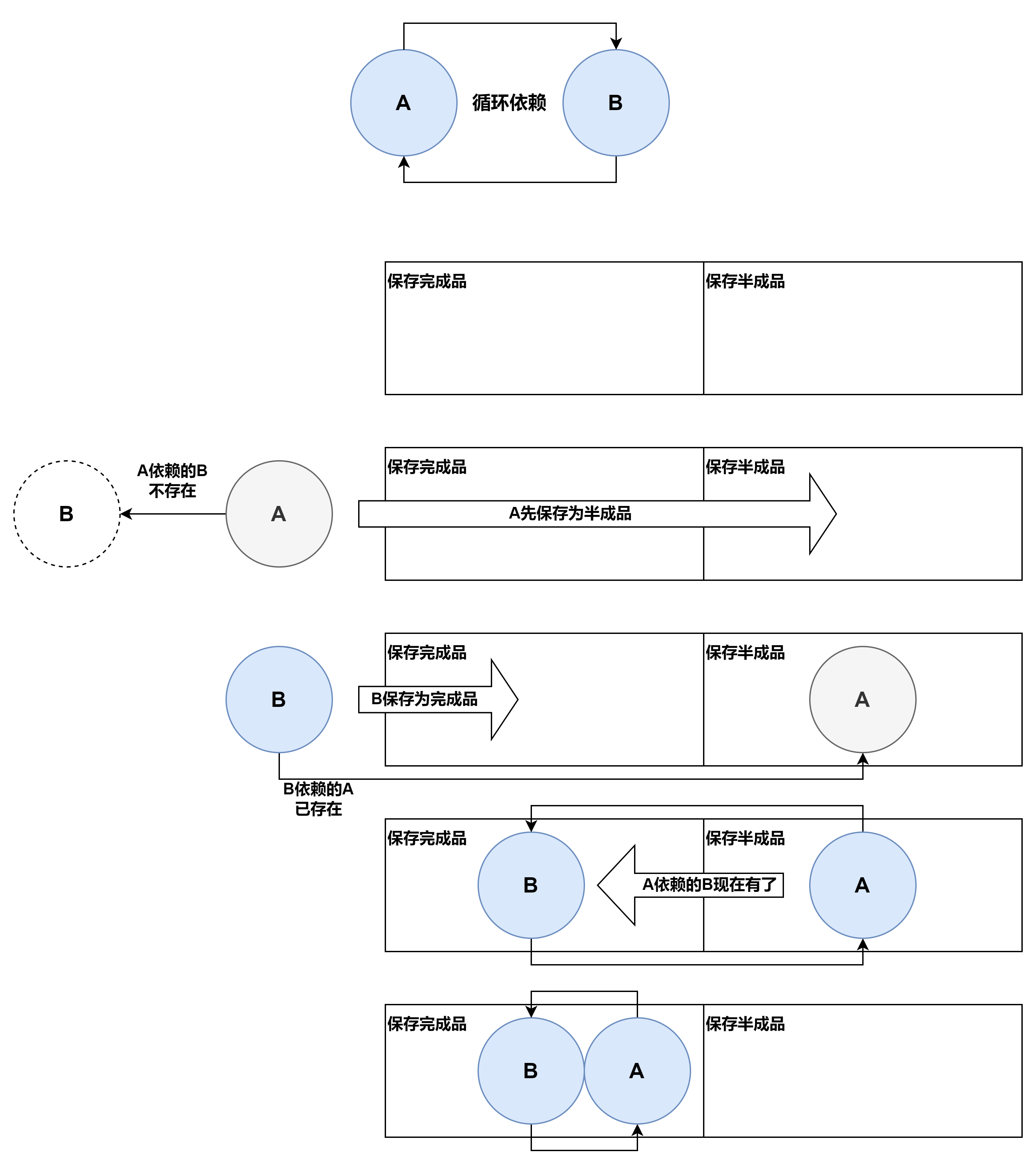

当 Bean A 依赖另一个 Bean B,Bean B 也依赖了 Bean A,我们就称之为循环依赖:

1 | Bean A -> Bean B -> Bean A |

首先,我们应该将循环依赖和 “Spring 中的循环依赖问题”分开看待。循环依赖是一个正常的现象,一个 employee 依赖他的 department,department 拥有许多 employee。先实例化 employee 后实例化 department,然后先后为它们设置依赖,这样并不会发生什么问题。

Spring 中的循环依赖问题

常规的循环依赖问题

当 Spring 加载所有的 Bean 时,会进行依赖注入处理。Spring 并不是先将所有的 Bean 实例化,再去进行依赖注入,而是实例化一个 Bean 后,立即对它进行依赖注入,为此它会递归地实例化 Bean 的依赖。仔细思考,即使在存在循环依赖问题的时候,以上的过程同样并不会产生什么大问题,在实例化和依赖注入分成两个阶段的情况下,你可以轻而易举地保存和获取已经实例化的 Bean 。唯一的问题是,获取的已经实例化的 Bean 可能尚未初始化完毕(比如它的依赖尚未全部注入),那么你只需要确保它在初始化完毕前不被使用即可。

按照上述思路,你可以使用两个 map,一个保存已经初始化完毕、可以使用的完成品 Bean,一个保存尚未初始化完毕、不可以被使用的半成品 Bean。

在一些资料中,你会看到有人特地强调如果只是解决常规的循环引用问题,那么只需要两个缓存。

但是问题并不总是那么简单,如果实例化和依赖注入不能分为两个阶段,如果 B 依赖的不再是简单的 A 对象,而是 A 的代理,那么上述方案就不再适用了。

构造器方法的循环依赖

如果 A 的构造器方法需要 B,B 的构造器方法需要 A,那么在 A 的实例化阶段就需要 B 的实例,B 的实例化阶段又需要 A,这就陷入了死循环。虽然我们常说 Spring 解决了循环依赖问题,但实际上,Spring 并没有解决所有情形的循环依赖问题。

- 要应对构造器方法的循环依赖,需要人为地介入,使用

@Lazy注解告诉Spring,延迟Bean的初始化。在这时候,被标注的参数注入的不是一个立即创建的实例,而是一个代理对象。 - 此外,如果是

prototype类型的Bean发生循环依赖,Spring会抛出异常,因为每次都创建新的Bean必然会导致无限循环。

循环依赖中出现代理

Spring 鼎鼎大名的核心功能,除了 IOC,还有 AOP。在 AOP 的场景中,Bean A 的完成品不是简单的 A 对象,而是一个 A 的代理。这时候又该如何应对呢?似乎不能再简单地将保存的 A 的实例交给 B,否则 B 持有的就不是最终的 A 的代理。

如果你没有被 Spring 影响思路的话,其实并不难。既然需要 A 的代理,那么在获取 B 依赖的 A 时,直接根据已有的半成品 A 创建代理就好了。

解决方案的思路小结

当我们脱离 Spring 的具体方案和代码讨论循环依赖问题,我们会发现解决的思路是简单、清晰和理所当然的。事实上 Spring 的解决方案也是如此,当然其中会有很多值得深思的细节。回顾循环依赖问题的解决思路,你会发现:

- 循环依赖本身是普通的,一个手动可解决的问题

Spring依赖注入时,虽然Bean B依赖的Bean A尚未初始化完毕,但是已经实例化,可以用来赋值- 在

Spring AOP中,既然Bean B依赖的Bean A需要是 A 对象的代理,那么就在那时候创建代理,用来赋值即可

流程图和测试用例

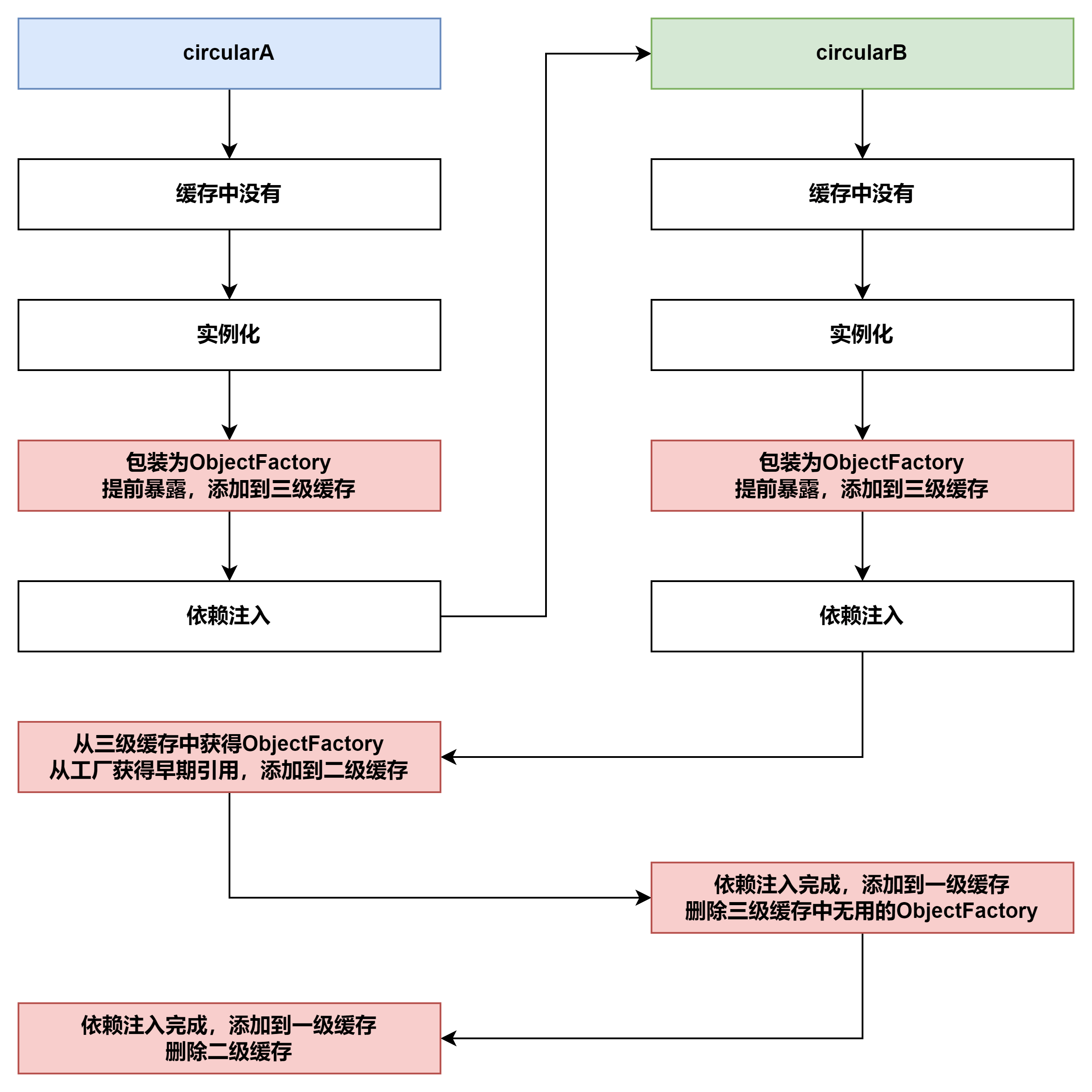

在开始之前我们先放一张循环引用的处理流程图,用于在后续分析过程中进行对照。

以下是测试用例的代码:

CircularA

1 | public class CircularA { |

CircularB

1 | public class CircularB { |

circular-reference-test.xml

1 | <beans> |

- 测试类

1 | public class CircularReferenceTest { |

第一次获取 circularA

调用 doGetBean(circularA) 方法第一次获取:

- 从缓存中获取

circularA(先不看方法内的具体代码,在第一次进入该方法时,必定返回null) - 因缓存中不存在,就创建

circularA

1 | protected <T> T doGetBean( |

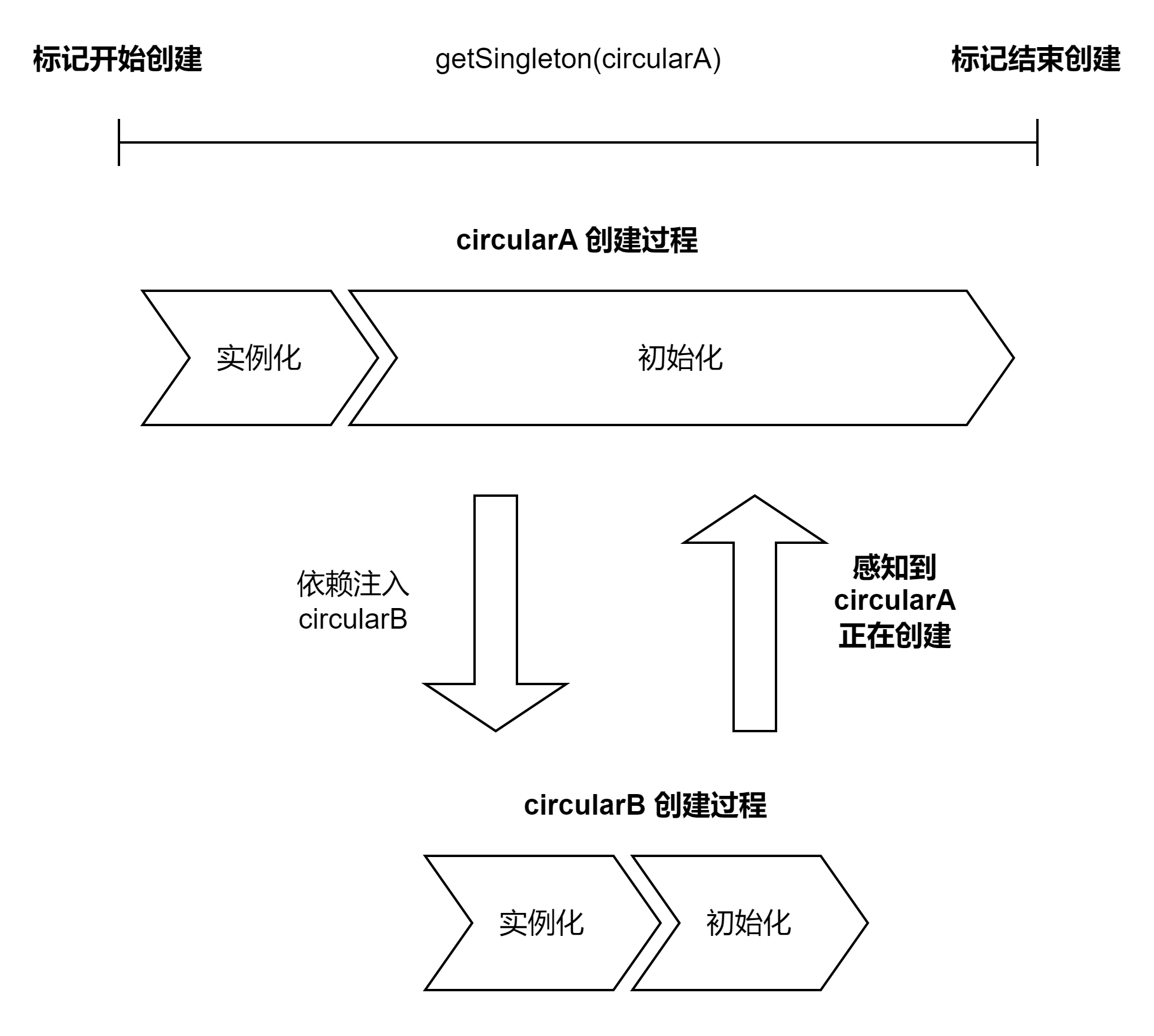

标记 bean 是否正在创建中

在真正创建 circularA 之前,会调用 getSingleton(String, ObjectFactory) 再次尝试从缓存中获取(构成双重校验),这个方法内部通过 ObjectFactory 调用创建 Bean 的方法,并且在一前一后分别添加和移除 “Bean 是否正在创建中”的标志。在后续 circularB 获取 circularA 时就是依据该标志判断 circularA 正在创建中。

1 | isSingletonCurrentlyInCreation(beanName) |

这里的“是否正在创建中”,并不是狭义地指一个

Bean是否已经实例化,而是指一个Bean是否已经实例化和初始化。circular A在初始化阶段,去获取circularB,在circularB视角中,circular A仍处于正在创建中。示意图如下。

1 | public Object getSingleton(String beanName, ObjectFactory<?> singletonFactory) { |

创建 circularA

createBean 方法被包装在 ObjectFactory 中。创建的工作分为两个部分:

- 实例化

circularA - 初始化

circularA- 对

circularA进行依赖注入时:getBean(circularB)

- 对

很重要的是,在实例化 circularA 之后,尚未进行初始化工作之前,如果 circularA 满足早期暴露的条件,将会被包装为 ObjectFactory 缓存到 singletonFactory(三级缓存) 中。

值得注意的是:

- 如果

circularA最终不需要早期暴露,那么这个ObjectFactory是会被直接抛弃的 - 如果

circularA需要早期暴露,即它依赖的circularB同时依赖它,到时候将调用getEarlyBeanReference方法获得circularA的早期Bean引用。

刚开始看

ObjectFactory匿名类的用法可能有点不适应,可以多读几次,帮助理解getObject和getEarlyBeanReference的语义。

1 | protected Object doCreateBean(final String beanName, final RootBeanDefinition mbd, final Object[] args) |

依赖注入时获取 circularB

填充 Bean 属性

填充 Bean 属性的 populateBean 方法很复杂,我们只关注对 circularA 的依赖注入将间接地调用 getBean(circularB) 进入获取 circularB 的过程。

1 | protected void populateBean(String beanName, RootBeanDefinition mbd, BeanWrapper bw) { |

获取 circularB

AbstractBeanFactory#doGetBean(circularB) 获取 circularB 将经过和 circularA 一样的流程,进入 populateBean(circularB) 方法进行依赖注入,进而再次去获取 circularA。

第二次获取 circularA

调用 doGetBean(circularA) 方法第二次获取 circularA 时,仍然先尝试从缓存中获取,这次将从缓存中得到先前创建的 circularA。

1 | protected <T> T doGetBean( |

这个 getSingleton 方法正是在第一次获取 circularA 时我们跳过没有查看的方法。方法中代码的逻辑并不复杂,但是要理解为什么这么做,却需要回过头来反复品味和思考。这里也是经常被拿来说的“三级缓存”问题的核心。

从缓存中获取 circularA

- 先从

singletonObjects(一级缓存) 获取circularA,不存在 - 判断

circularA是正在创建中,从earlySingletonObjects(二级缓存) 获取,仍然不存在 allowEarlyReference为真,从singletonFactories(三级缓存) 获取ObjectFactory- 调用

getObject间接调用getEarlyBeanReference获得早期Bean引用

1 | protected Object getSingleton(String beanName, boolean allowEarlyReference) { |

获取早期 Bean 引用

请注意这次在调用 getObject 方法时,并不是直接返回 Bean 的实例,而是间接调用 getEarlyBeanReference 方法,顾名思义是获取早期 Bean 引用。处理逻辑是如果存在 SmartInstantiationAwareBeanPostProcessor,将使用这些后处理器处理以获得早期 Bean 引用。

1 | protected Object getEarlyBeanReference(String beanName, RootBeanDefinition mbd, Object bean) { |

关于创建代理的分析请参考Spring AOP 如何创建代理 beans。

通过后处理器的 getEarlyBeanReference 方法获取早期 Bean 引用时,可能返回的就是 circularA 对象,但是如果 circularA 需要创建代理,就会在这时候为它创建代理,而在之后 BeanPostProcessor 处理时就不会再创建代理了。

以 AbstractAutoProxyCreator 为例,它是自动代理创建者的抽象类,同时实现了 SmartInstantiationAwareBeanPostProcessor 和 BeanPostProcessor 接口。

1 | public Object getEarlyBeanReference(Object bean, String beanName) throws BeansException { |

如果已经在获取 circularA 的早期引用时就将其包装为代理,则不再创建代理。

1 | public Object postProcessAfterInitialization(Object bean, String beanName) throws BeansException { |

再思 Spring bean 的三级缓存

三级缓存 or 三个缓存

著名的“三级缓存”,实际上就是三个存放 Bean 的 map:

singletonObjectsearlySingletonObjectssingletonFactories

在很多网上的资料中,都称 Spring 通过使用三级缓存的设计解决了循环引用问题。同时我也看到有人反思,这样翻译对学习者造成了很大的困扰,代码中并没有多级 cache 的意味,称之为“三个缓存”比“三级缓存”更合理也更容易理解。三个存放 Bean 的 map 事实上是相互独立的,甚至它们是互斥的,一个 Bean 在同一时间最多只能存在于其中一个 map 中。

对我个人而言,我对反对者的观点深有同感,如果我没有看过面经,即使我熟读并理解代码,我可能都无法回答 Spring 中的三级缓存是什么。甚至我会被三级缓存这个名词所震慑,在了解它之前在心里放大它的复杂性。

但是在不断阅读的过程中(可能也有已有记忆的加持),我也会感受到称之为“三级缓存”的合理性。这里的分级含义更多体现的是 Bean 的“晋升”过程。

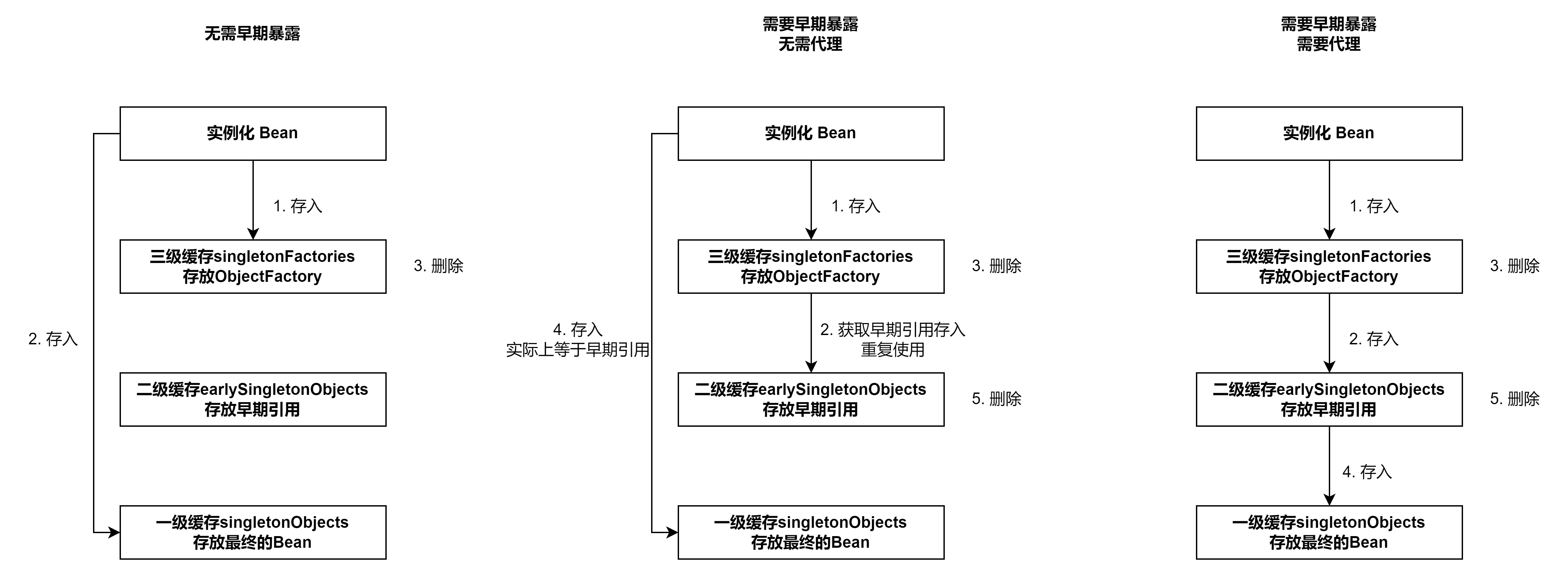

缓存中的添加和删除

网上很多资料在讨论 Bean 在缓存中的添加和删除时,大多一笔带过,并没有谈到细节。但是 Bean 并不是在这三个缓存中依次晋级,甚至有时候,添加和移除的都不是一个对象,比如三级缓存中的 ObjectFactory 可能被直接抛弃。

1 | protected Object doCreateBean(final String beanName, final RootBeanDefinition mbd, final Object[] args) |

- 在无需早期暴露的情况下,二级缓存没有用到,虽然三级缓存中保存了一个

ObjectFactory,但是也是没有用到的。Bean直接保存到一级缓存中。 - 在需要早期暴露但无需代理的情况下,尽管获取早期引用后保存在二级缓存中,以供重复使用,但是二级缓存中和原始的

Bean仍然是同一个对象,Bean仍然是直接保存到一级缓存,再删掉二级缓存。 - 在需要早期暴露和需要代理的情况下,二级缓存中保存的是代理对象,需要从二级缓存中获取再保存到一级缓存中,然后再删除二级缓存。

必须要三个缓存吗

网上有很多资料在分析为什么需要三个缓存,才能解决在需要创建代理的情况下发生的循环依赖问题。但是个人觉得有些分析缺乏逻辑,也有点违和感。将当前的解决方案套到只有两个缓存的情况下去分析不太合理,就像你把四轮机动车卸掉一个轮子,说机动车必须要四个轮子才可以,不然不平衡,事实上三个轮子的机动车设计是存在且可行的。

在分析两个缓存如何解决在需要创建代理的情况下发生的循环依赖问题时,应该抛开现有的处理逻辑,回归本质问题:既然 circularA 需要创建代理,如果 circularA 依赖的 circularB 也依赖了 circular A,在为它获取依赖 circularA 时立即创建代理即可。

一个 map 必须用于存放完成品,另一个 map 用于存放半成品。创建的代理作为升级版的半成品,完全可以覆盖原始的半成品继续存放在第二个 map 中。为了避免重复创建代理,只要能够标识半成品是已经经过代理包装的即可。BeanDefinition、Bean 自身、创建代理的地方,都有能力实现标识一个 Bean 的半成品是否经过包装,最不济使用一个 map 存放标识(但是这也就等同于使用三个 map 了)。你甚至可以将半成品 circularA 直接尝试包装成代理再存放入半成品 map 中,这个方案本质上是将创建代理的步骤从初始化 Bean 中分离到初始化 Bean 之前。

综上,使用两个 map 解决在技术上是没有问题的,很多分析中考虑的问题相当于把 Spring 现有的处理逻辑当成枷锁限制了自己。既然你都在问不这么打地基可不可以,我难道不得考虑挪一挪上面的砖墙吗?当然我不能保证这么设计不会破坏 Spring 现有全部功能的兼容性和扩展性,但是这并不是代理为循环依赖引入的问题。